科技成果

- 拟转化成果

- 已转化成果

- 获奖成果

走进实验室 | 复旦大学未来信息创新学院詹义强课题组

2025-04-25课题组负责人詹义强,未来信息创新学院教授,现担任上海市电子学会理事会理事、中国电子学会空间电子专委会常务委员、中国材料研究学会太阳能材料专委会委员、中国感光学会光电材料与器件专业委员会委员。主要研究方向是半导体光电子、智能传感系统,在Science、Nat. Nano.、Joule、Adv. Mater.、EES.等国际顶级期刊上发表了大量高质量学术论文。 课题组的主要研究领域集中在太阳能电池、场效应晶体管、光电探测器等新型光电子器件领域,以新型有机无机杂化钙钛矿材料为载体,深入研究材料的光电转化机理,结合高通量实验与人工智能技术,制备高性能的光电器件。项目介绍:高通量钙钛矿薄膜制备与检测智能实验系统项目背景:硅基太阳能电池一直占据光伏市场主导地位,但钙钛矿电池具备高光电转化效率、柔性化等优势,将有望未来占据更高的市场份额。当前研究表明,钙钛矿薄膜的质量是钙钛矿光伏器件性能的主要决定因素,而钙钛矿薄膜制备流程的各个工艺参数,如前驱体组分、溶剂配比、添加剂种类、旋涂工艺、退火温度和环境温湿度等条件,都会影响钙钛矿薄膜的质量。复杂多变的工艺细节使得科研人员利用传统的试错法难以在短

走进实验室 | 复旦大学化学系熊焕明课题组

2025-04-21课题组负责人熊焕明,复旦大学化学系教授、博导,目前已在国际SCI刊物上发表第一作者和通讯作者论文100余篇,被引用12000多次,H指数50。申请了中国发明专利15项,已有10项获得授权。主持完成了多项国家自然科学基金、上海市自然科学基金和横向课题。现任Scientific Reports编委,中国材料研究学会碳点功能材料分会的委员。 团队的研究方向集中于功能型纳米材料的合成及应用,采用溶胶-凝胶法、水热-溶剂热法、高温煅烧法、超声化学法、微波消解法等技术合成了多种多样的纳米杂化材料,并把它们应用于生物标记、载药释放、荧光分析及电化学储能等方面。最近10年的研究工作聚焦于创新纳米材料——碳点。项目介绍:基于碳点合成技术的多功能改性蚕丝项目背景: 碳点是一类新兴的碳基纳米材料,通常指尺寸小于10纳米的碳纳米颗粒,主要由碳、氢、氧等元素构成,其内部通常是类石墨晶型的碳核,表面具有共价连接的各种有机分子基团。碳点兼具荧光特性、生物相容性、导电性和催化活性,制作原材料低廉,大量文献已表明碳点在照明、显示、催化、储能、生物、医疗等领域都有重要的应用前景。项目内容: 课题组自主研

走进实验室 | 复旦大学化学系刘玉普项目

2025-04-15刘玉普,复旦大学化学系青年副研究员,获人社部—全国博士后创新创业大赛金奖、浦江创新论坛青年先锋等荣誉,主要从事无机纳米材料以及功能介孔材料的合成与结构研究、介孔材料规模化制备与优化及放大、面向5G时代的新型有机-无机复合纳米材料的创制和应用,深入研究介孔材料在生物医药、美妆、绝热、5G电子封装、有机污染物检测和吸附等方面的应用。 刘玉普老师属于赵东元课题组,该课题组长期从事功能介孔材料的合成、功能化和应用研究,赵东元院士带领团队提出了单元分步组装机理,提出了“酸碱对”、“界面组装”理论,研发出热稳定、大孔径、高度有序的新型多功能“FDU(复旦)”系列介孔材料,在介孔分子筛结构、外貌控制及多相组装机理等方面形成独特见解。 目前课题组包括10余位固定研究人员,30余位博士后/博士生,团队近年正致力于将基础研究成果向产业化转化,特别是在催化剂、保温材料、5G电子等领域多家企业开展产业化合作,体现了“从0到1”基础研究与“从1到N”应用拓展的紧密结合。项目介绍:“双碳”趋势下介孔冷冻润滑油的创制及应用项目背景: 针对氟利昂等含氟和溴人工化合物质对臭氧层的破坏,在2007

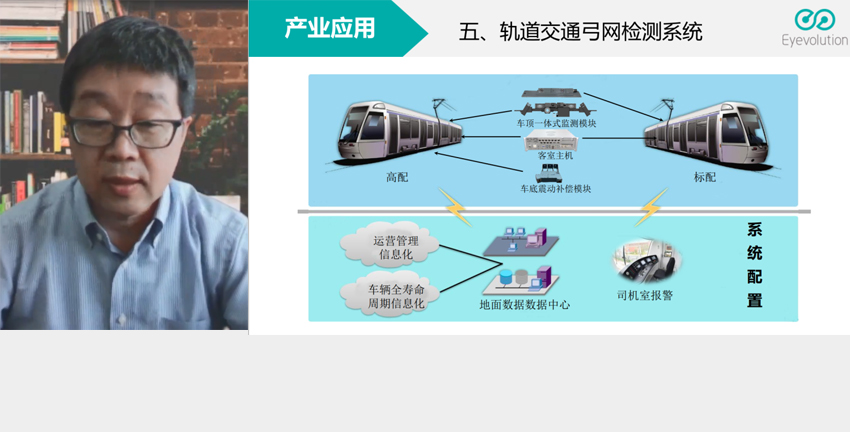

仿生双目视觉系统

在仿生双目视觉系统中,中科院上海微系统与信息技术研究所研究员张晓林团队自主研发的自动监测及导航方案以仿生双目视觉传感器为主,IMU等其他传感器为辅,可同时接入多种其他辅助传感器,与当前常见的激光导航方案相比,双目视觉方案具有部署时间短、定位精度高、避障功能全、视觉数据丰富、成本大幅减少等优势。目前该双目视觉传感器已经分别应用于上海地铁的弓网检测系统和半导体产线的自动晶圆搬运机器人。

类脑智能算法在自动驾驶领域的创新应用

对于类脑智能算法在自动驾驶领域的创新应用,复旦大学类脑研究院教授薛向阳表示,团队自主研发了单目二维及三维图像目标检测、鸟瞰图目标检测分类、激光雷达语义分割、车辆轨迹预测、建图导航等类脑智能算法,在一汽红旗自动驾驶改装车上完成了初步算法部署。团队在顶尖会议及期刊上发表论文20余篇,与一汽(南京)科技开发有限公司等设立联合实验室,开展紧密的产研合作。

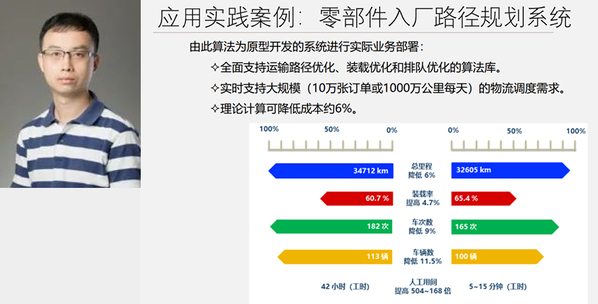

混合车辆线路规划系统

关于混合车辆线路规划系统,复旦大学数学科学学院教授卢文联介绍,团队自主开发全针对零售/快运/配送物流与制造业供应链管理中的运输、仓储、调度、划拨、网络、售后等的预测、规划、决策与数据挖掘的智能算法定制系统。基于该算法系统,与上汽人工智能实验室合作开发的物流调度优化系统已应用到上汽安吉物流的供应链业务中,实际零部件进场业务测试中,相比原有人工调度,总里程下降6%,装载率提高4.7%,车辆数目下降11.5%,调度时间提升高至500倍。团队也与上海富勒科技信息有限公司等单位开展物流与规划的合作应用,取得较好效果。

2018-2021年获奖成果

2018年度获奖成果:1、获奖项目:较低级别脑胶质瘤的综合诊断和治疗所获奖项:教育部科技进步;奖项级别:一等奖;完成人:毛颖;院系:附属华山医院2、获奖项目:高速铁路设施故障检测关键技术及应用所获奖项:上海市科技进步;奖项级别:一等奖;完成人:姜育刚;院系:计算机科学技术学院3、获奖项目:麻醉策略影响周围手术期肿瘤免疫综合技术的临床应用所获奖项:上海市科技进步;奖项级别:一等奖;完成人:缪长虹;院系:附属肿瘤医院4、获奖项目:IDH突变胶质瘤的发病机理及分型应用所获奖项:上海市科技进步;奖项级别:一等奖;完成人:毛颖;院系:附属华山医院5、获奖项目:面向临床手术的服务链管理系统及关键技术所获奖项:中国商业联合会科学技术奖;奖项级别:一等奖;完成人:戴伟辉;院系:管理学院6、获奖项目:祛风通络及其演变方药治疗急性缺血性卒中的神经血管单元保护作用与机制研究所获奖项:中国中西医结合学会科技奖;奖项级别:一等奖;完成人:蔡定芳;院系:附属中山医院7、获奖项目:COPSS表达与乳腺癌/卵巢癌耐药之间关联研究所获奖项:上海抗癌协会科技奖;奖项级别:一等奖;完成人:卢仁泉;院系:附属肿瘤医院8、获奖

复旦上医多项成果获2022年度上海医学科技奖!

近日,2022年度上海医学科技奖一等奖答辩会暨奖励委员会委员会议举行。本届上海医学科技奖授予一等奖项目7项,二等奖项目18项,三等奖项目26项,成果推广奖获奖3个,社区卫生奖2个。

2022年度上海医学科技奖揭晓,我院斩获多项殊荣!

2022年度上海医学科技奖一等奖候选项目答辩会暨上海医学科技奖奖励委员会委员会议于2023年4月19日在上海市医学会学术报告厅举行。本届医学科技奖通过严格的形式审查、初评、复评、终评答辩,经上海医学科技奖励委员会审定批准,最终授予一等奖项目7项,二等奖项目18项,三等奖项目26项,成果推广奖获奖3个,社区卫生奖2个。在本次评比中,复旦大学附属中山医院作为第一完成单位的科技成果共获奖5项(一等奖1项,二等奖3项,三等奖1项)。一等奖《影响肝癌预后的分子靶点研究》由复旦大学附属中山医院消化科董玲教授牵头完成的项目《影响肝癌预后的分子靶点研究》获得2022年上海医学科技奖一等奖。在沈锡中、董玲主任团队2015年获得的上海市科技进步二等奖《磁性纳米微球在肝癌早期诊断标志物筛选中的应用》项目的基础上,团队联合复旦大学陈舌教授团队,继续将自主研发的多组学平台扩大应用于大样本肝癌队列,明确术后重点监测对象,指定个性化随访和治疗措施,提高肝癌患者术后生存率。(1)鉴定了影响肝癌预后的关键分子靶点,建立肝癌复发预测模型,突破了传统TNM分期和AFP预后局限。(2)针对肝癌治疗策略的选择缺乏有效指导标志物

新闻资讯

- 活动回顾 | 第一期“复旦大学生物医药领域闭门沙龙”成功举办! 2025-04-01

- 活动回顾 | “生物医药领域专利交底书的撰写和答复”专利讲座顺利举办 2025-03-27

- 复旦AI4S重磅突破!脑脊接口让瘫痪者重新行走! 2025-03-04

- 活动回顾 |“知识产权信息服务与资源赋能科技创新&海外专利申请的途径和布局”专利讲座顺利举办 2025-03-03

- “水变氢”的关键一步!复旦电解水突破登《科学》 2025-02-14

首页

首页 搜索

搜索