课题组负责人梅永丰,复旦大学材料科学系副系主任、教授、博导,获国家科技创新领军人才、国家优秀青年科学基金、教育部青年长江学者、教育部新世纪优秀人才、上海东方英才领军、上海市优秀学术带头人、上海市曙光学者等。曾获欧洲材料学会青年科学家奖、德国莱布尼茨学会固体与材料研究所研究奖、中国材料研究学会科学技术基础研究一等奖和科技进步一等奖、中国半导体十大研究进展提名奖等。担任中国材料研究学会理事,中国微米纳米技术学会微纳执行器与微系统分会理事,中国科学技术协会第十次全国代表大会代表。

课题组重点研究用于纳米机器人、柔性电子、光电子和纳米光子学的先进纳米结构材料和器件;在纳米膜材料方面做出了重大贡献,这些材料具有自支撑、卷曲和起皱的形式,有助于多学科领域的创新发展,例如,气泡推进微型/纳米机器人、管状光学微腔、管状红外光电探测器、智能数字尘埃、生物激发的可重构设备和驱动感应智能传感器等。

项目介绍:随身携带的光谱实验室:智能化、高精度、便携式微型光谱仪

项目背景:光谱仪通过测量物质对特定波长光的吸收、散射或发射情况,可识别和定量分析物质的组成,在医疗健康、环境检测、食品安全等领域具备广泛的应用。其中,微型光谱仪不仅可以满足现代科学研究和工业应用对便携性、低成本和高性能的需求,特别在快速检测和实时分析的场景具备大量应用。但是,目前市面上的商用体式光谱仪通常价格昂贵,且常依赖复杂微光机电系统,设备体积或重量较大,难以满足小微企业和用户实时监测的需求,同时现有的微型光谱仪在性能上存在局限,与现在集成电路工艺兼容性较低,成本较高。因此,研制开发高性能、低成本、可大规模制备的微型光谱仪将具有重要意义。

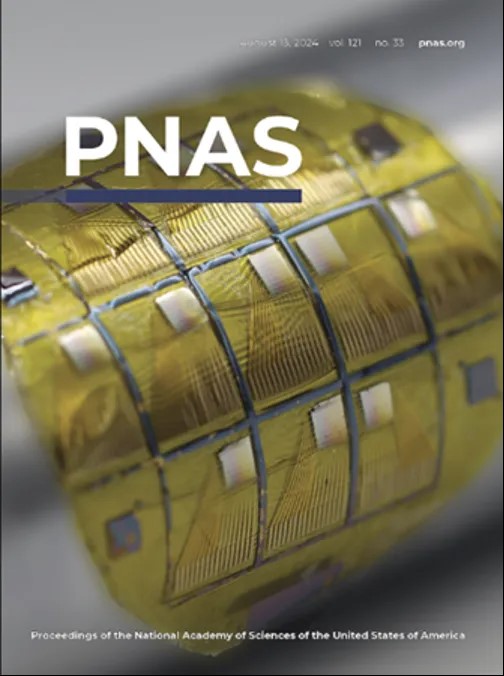

项目内容:本项目团队基于集成电路工艺兼容的材料体系和平台设计,采用硅薄膜材料作为光电传感器,利用滤光材料厚度参数调制光学特性,实现不同光响应特性的光电响应通道,设计研制了一款“硅纳米薄膜计算重构微型光谱仪”;引入压缩感知数据处理算法,以窄带光谱响应信号作为参考信号,光谱参数和算法参数自我迭代优化,可在实时检测和移动应用中提供更为准确的结果。该自适应微型光谱仪在结合微流控及机械扫描系统后,在透射、吸收和光致发光光谱测量等常见实验室应用中的表现,其结果与商业化光纤光谱仪基本一致。团队的微型光谱仪工作在《美国科学院院刊》发表,并被选为当期封面文章高亮报道。

项目总结:综上所述,本项目研制的微型光谱仪在软件与硬件方面具有良好可行性,仪器具备小型化、便携化和智能化的特点,高度兼容CMOS工艺制备方法,性能接近商用光纤光谱仪,但成本和体积大幅减少,且与手机芯片等移动平台兼容,后续可针对不同应用场景需求开发广泛的智能检测解决方案。本项目具有合作转化需求,希望与相关单位或投资机构合作,开展产业化探索。

首页

首页 搜索

搜索