-

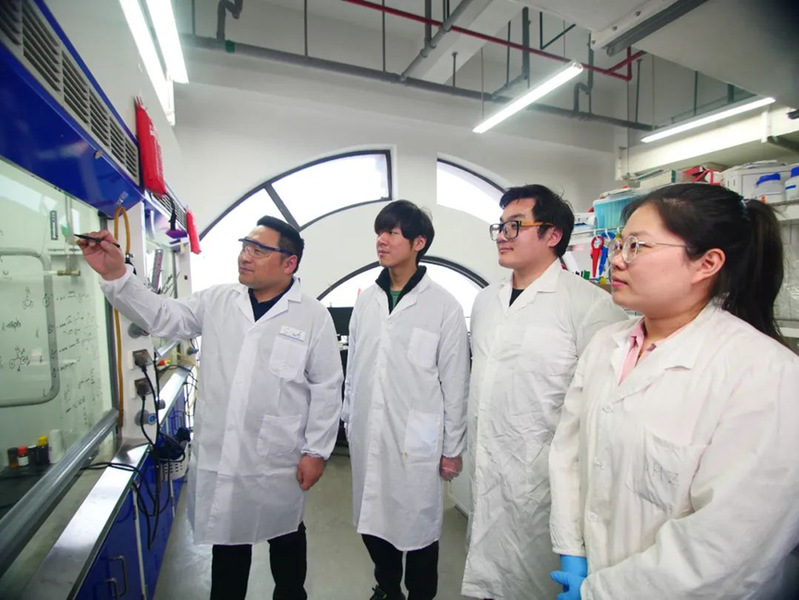

走进实验室 | 复旦大学高分子科学系潘翔城研究员课题组

2023.09.13复旦大学高分子科学系潘翔城研究员课题组,致力于将前沿的有机化学与高分子化学相结合,解决传统高分子化学合成中所具有的挑战性问题并开拓高分子化学合成中的相关分支。具体研究方向为:高分子材料的可控精准合成、高分子材料的可持续性发展。╱ 研究领域 ╱高分子材料的可控精准合成和可持续发展╱ 项目名称 ╱可控聚合、精准合成——创新高分子材料合成平台╱ 项目背景 ╱高分子材料被广泛应用于生活中的各个领域,高分子化学合成是高分子学科的重要基石,为发展适应时代所需要的高级材料提供了切实可行的方法。同时,随着双碳计划和环保问题成为社会关注的热点,高分子材料的可持续发展至关重要。╱ 项目内容 ╱本项目是可控的、精准的、可持续发展的高分子材料合成平台技术。课题组采用创新聚合方法,实现可控聚合、精准合成,在以下领域具有产业化前景:①百万分子量的聚丙烯酸甲酯,用于自修复的弹性体;②氧引发可控自由基聚合,用于电子皮肤柔性电极;③光催化的硅氢化聚合,用于硅胶3d打印;④硼酸酯类新单体,用于DUV光刻胶。此外,课题组持续探索高分子材料的可持续发展,已具备生物质单体设计、合成线路设计、多步工艺优化、公斤级批量产品生产的能

-

走进复旦大学高分子科学系 陈国颂教授课题组

2023.08.28复旦大学高分子科学系陈国颂教授课题组,主要从事基于糖和蛋白质及其与合成高分子相结合的组装材料研究,开展了糖科学与高分子材料科学的交叉研究,引入了在自组装领域未曾被开发的糖-蛋白质分子识别作用和糖化学反应为全新的自组装驱动力,实现了多重非共价相互作用的化学整合与协同,由此获得了可控、可设计的具有高度有序结构和免疫学功能的生物大分子材料。╱ 研究领域 ╱基于糖和蛋白质的生物大分子材料项目一:多功能聚糖肽凝胶材料平台╱ 项目背景 ╱生物医用凝胶作为一种新型生物医用材料,近年来被广泛应用于药物递送、创面愈合、组织工程以及细胞培养等生物医用领域。目前应用较多的化学交联凝胶虽然具有稳定性好、保水性强等优点,但是存在缺乏对生物环境动态适配能力且较难体内降解的缺点,限制了其生物应用。╱ 项目内容 ╱本项目是利用糖和多肽作为聚合物的多功能凝胶。课题组通过设计和调控糖和肽的聚集结构,协同糖和受体之间的相互作用,创新地研发了兼具免疫功能和信息功能的聚糖肽凝胶材料。作为一款平台性材料,本项目凝胶可任意成形、快速成胶,粘附性和承压性能良好,还可根据临床需求调整凝胶的模量和强度。目前在角膜修复和股骨骨质修复中深入

-

走进实验室 | 复旦大学图书馆中华古籍保护研究院王思浓老师课题组

2023.08.21复旦大学图书馆中华古籍保护研究院王思浓老师课题组,长期从事基于化学稳定策略的纸质文物和古籍的保护,具体研究方向包括:古籍保护功能性纳米材料的开发及转化、古籍写印材料基础性能的研究、传统手工纸制造工艺优化调控等,至今为止申请发明专利十余项。╱ 研究领域 ╱纸质文物多功能保护、手工纸制造工艺项目一:让“纸质文物”重获新生╱ 项目背景 ╱纸张纤维的酸化降解和书画字迹的褪变色已成为古籍、档案、书画等纸质文物保存面临的严重问题。然而,目前使用的纸质文物保护剂的保护方式和功能不足,分散性均匀性较差,保护效果评价指标体系也不完善,且存在对纸张产生二次损害的风险。╱ 项目内容 ╱本项目是纸张脱酸和补强的多重保护技术。针对包括酸碱性降解、光降解、微生物降解等纸质文物损毁的复杂因素与多途径,课题组研发了高效、安全、多功能的纸张保护材料,具有优良的纸张脱酸性能和防紫外光老化降解的多重保护效果。保护材料与技术可分别面向“液相介入式保护”和“固相非接触式预防性保护”,具有防多途径老化降解的综合保护效果,能够有效提高纸质文物的使用价值、延长保存寿命。该保护技术及其应用已申请专利保护(申请号为CN202211466

-

走进复旦大学材料科学系 范仲勇教授课题组

2023.08.07复旦大学材料科学系范仲勇教授课题组,研究方向包括高分子材料结构与性能、高分子结晶过程和机理;生物可降解聚合物功能材料的合成、结构与性能调控;生物可降解医用聚合物新材料及3D打印植入器件制作工程。近年来,课题组着重关注生物可降解聚乳酸基新物材料的制备技术、结构与性能的开发工作,与绿色制造和生物医用新材料的社会发展及需求相结合,借助分子设计开发功能材料的制备技术。╱ 研究领域 ╱完全生物可降解医用聚合物材料╱ 项目名称 ╱生物医用材料PLCL以及在心血管支架和骨科植入物的应用╱ 项目背景 ╱近年来,生物可降解聚合物在医疗方面得到大量应用,聚乳酸(PLA)是使用最广泛的生物可降解材料之一,临床应用包括心血管支架、骨修复材料、手术缝合线等。相关数据显示,心血管支架在国内潜在市场规模超200亿,椎间融合器和骨修复支架在国内潜在市场规模超300亿。因此,针对聚乳酸的替代和升级具有高需求和高价值。╱ 项目内容 ╱本项目是课题组自主研发的可替代聚乳酸的医用级材料PLCL。相比于聚乳酸,PLCL的优势在于降低了材料的结晶度,提高了材料的降解速度,改善了聚乳酸的脆性;力学性能及降解性能可通过共聚物组成比例

-

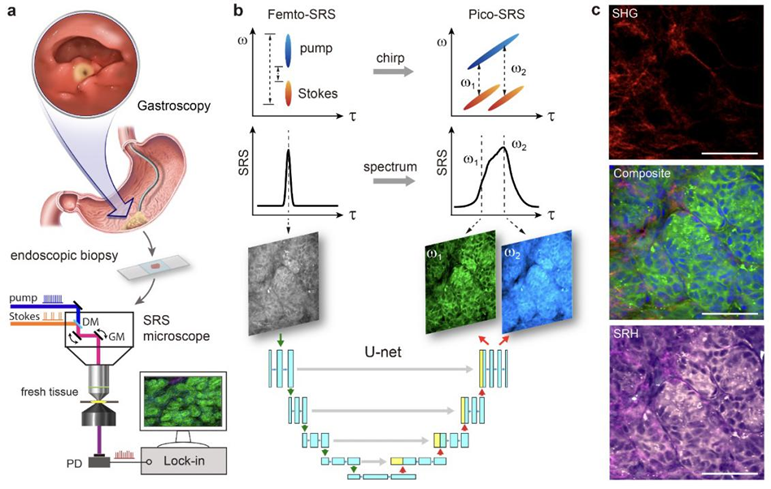

走进实验室 | 复旦大学物理系季敏标教授课题组

2023.07.26复旦大学物理系季敏标教授课题组的研究方向集中在非线性光谱学在物理、化学、生物医学和环境科学等交叉学科研究中的应用,主要研发以相干拉曼成像技术为主的新型光学成像技术用于研究生物和生物医学问题(如肿瘤的非标记探测和脂类代谢等问题),以及利用非线性光学成像手段进行材料光电子特性和环境颗粒物检测等应用研究。迄今发表SCI论文80余篇,包括Science, Science Translational Medicine, Science Advances, Nature Communications等国际顶级期刊;并承担科技部重点研发计划“数字诊疗装备”青年专项、基金委面上项目、上海市科技创新行动计划等多项科研项目。╱ 研究领域 ╱生物光子学显微成像技术项目名称:快速、准确、智能的实体瘤无标记术中病理诊断技术╱ 项目背景 ╱病理诊断结果是肿瘤治疗方案制定的重要因素,传统的病理诊断需对取出的肿瘤组织在术后进行脱水、包埋、切片、染色、阅片等多个步骤的处理,具有明显的时间滞后性,不利于恶性肿瘤的及时诊断和治疗。因此,术中实时组织病理学成像技术极具价值。╱ 项目内容 ╱本项目是受激拉曼成像用于实体瘤无标记

-

二维材料的新机遇|复旦大学张远波教授课题组

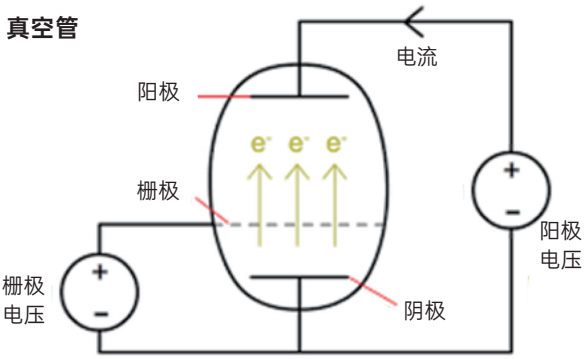

2023.07.25以下文章来源于世界科学 ,作者张远波 阮威等随着传统半导体器件微型化达到物理极限,摩尔定律已经走到尽头,传统材料难以满足未来大数据时代日益增长的计算需求。二维材料以其独特的优势,成为有希望取代传统硅基半导体材料的候选者之一。此外,二维材料也展现出了诸如拓扑、强关联、超导等新奇的物理效应,近年来的研究还发现这些新奇物性可以被大范围、精准调控。二维材料已经成为凝聚态物理研究的绝佳平台。我们的时代是硅的时代。小到可佩戴的运动手环,大到每秒计算10亿亿次的超级计算机神威 · 太湖之光,都依赖硅基集成电路进行计算。随着几十年来集成电路的发展,硅基元件的性能潜力已经隐隐可以看到尽头。可喜的是,近年来二维材料的研究为我们指出了一条芯片发展的新道路。二维材料的基础研究有可能成为破解芯片性能瓶颈问题的关键。接下来我们将从半导体行业的历史发展讲起,逐渐为读者展示新型二维材料在芯片制造和基础物理研究中的巨大潜力。半导体器件的崛起计算简史:从结绳记事到电子计算机 计算是人类生产生活中最重要的工作之一,计算工具(计算机)的发展贯穿了人类的发展历史。从远古时代的结绳记事,到中国古代的算盘,再到近代的电

-

走进实验室 | 复旦大学放射医学研究所陈红红研究员课题组

2023.07.25复旦大学放射医学研究所陈红红研究员课题组,长期致力于辐射损伤诊断和防治研究,主要包括放射性核素促排药物、辐射生物剂量计、造血系统辐射损伤效应/机制/辐射防护剂研究;在肿瘤放射敏感性研究方面,主要开展乳腺癌放射增敏靶点及放射增敏剂的药效/机制研究。近10年来课题组在国内外学术期刊发表论文20余篇,其中代表性研究成果发表在Nat Communications、ACS Nano及Cell Death Discovery等高水平国际学术期刊上,获得国家发明专利授权3项。╱ 研究领域 ╱核辐射应急医学救治药物项目名称:铀促排创新候选药物╱ 项目背景 ╱放射性核素铀是核工业的重要原料,又是核武器的装料,还被用于制备贫铀弹。一旦发生核事故/核战争,铀通过呼吸道、消化道和伤口进入人体对人类健康产生危害。至今国内/外尚无高效、低毒的铀解毒促排治疗药物。随着核能在世界范围内的广泛应用和世界核安全形势的日益紧张,迫切需要研制该类核辐射应急医学救治药物。╱ 项目内容 ╱本项目的注射用双酚二胺四乙酸钙钠盐为一类新药,主要用于放射性核素铀中毒的解毒和促排治疗,亦可用于放射性核素钍和铈内污染的治疗,已获得国家发明专

-

走进实验室 | 走进信息科学与工程学院 邬小玫教授课题组

2023.07.25复旦大学信息科学与工程学院邬小玫教授,课题组长期从事医学电子相关科研工作,研究方向为心脏电生理诊断、治疗方法及系统,如体外自动除颤器、多源心脏射频消融仪、心脏微秒脉冲电场消融仪、心腔内电位特征判别心律失常疾病。课题组完成的心电远程监护和体外自动除颤器项目分别获的2008年和2018年中国国际工业博览会高校展区优秀展品一等奖;完成的体外自动除颤器项目获2014年上海市优秀发明选拔赛金奖。课题组研发的体外自动除颤器已完成产业转移,电生理介入治疗相关仪器的部分成果也已应用于企业产品。AED自动除颤器(产业转移成果,已在各种公共场所抢救回十几名人员。曾在复旦大学江湾校区体育场抢救回一名复旦同学)╱ 研究领域 ╱电生理介入治疗╱ 项目名称 ╱精准可控的心律失常治疗仪器╱ 项目背景 ╱心律失常是临床上常见而又极具危险性的心血管疾病。“射频消融”是治疗包括房颤、室上速在内的多种心律失常的重要手段,不仅能有效控制心律失常患者症状,而且能改善预后,降低卒中、心血管事件和死亡的发生率。然而,如何在射频消融术实施过程中精准控制是临床上需解决的重要问题:消融不足导致的无效损伤会增加心律失常术后复发的风险;而消

-

【走进实验室】复旦大学化学系关冰涛研究员课题组

2023.06.30走进化学系关冰涛研究员课题组复旦大学化学系关冰涛研究员,课题组主要从事碱(土)金属配合物的设计、合成和催化应用等方向的研究。课题组提出的s-区金属复合盐配合物催化应用研究和动力学去质子官能化理念可以为有机合成提供新的途径,为化学工业提供更低成本、更加环保的催化剂,具有重要的现实意义。╱ 研究领域 ╱金属有机化学、碱(土)金属配合物合成及催化应用、氢同位素交换反应╱ 项目名称 ╱高效、安全、经济的氘代化学品合成平台╱ 项目背景 ╱氘代有机化合物是有机化合物的一个或多个氢原子被其同位素氘取代形成的化合物。氘代有机化合物近些年来被广泛应用于核磁检测、有机合成机理研究、生物医药和光电材料等领域。目前,国内氘代溶剂、大部分氘代试剂,如氘水、氘气、氘代甲醇等基础原料,仍严重依赖进口;传统制备工艺复杂,严重依赖贵金属催化剂、成本居高不下;氘代原料成本较高、缺乏具有自主知识产权的合成方法成为限制我国氘代药物、氘代材料研发和产业化的关键瓶颈。因此,发展高效、安全、经济的氘代方法受到学术界和产业界的广泛关注。╱ 项目内容 ╱该项目属于系列化的创新氘代化学品合成。课题组采用s区碱金(土)属催化技术结合氘气的

首页

首页 搜索

搜索