-

走进实验室 | 复旦大学信息科学与工程学院孙耀杰教授课题组

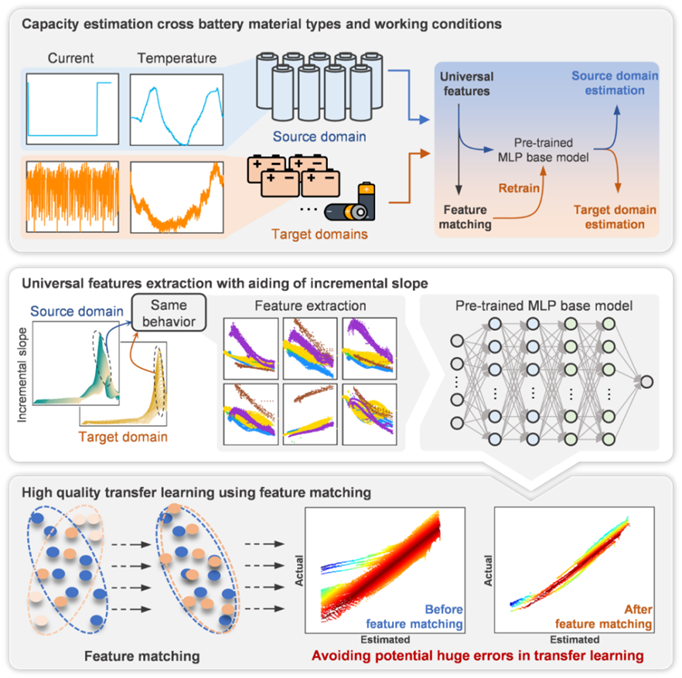

2024.02.04复旦大学信息科学与工程学院孙耀杰教授课题组,在电气工程及其自动化领域,主要从事能源大数据和电力电子控制方面的研究工作;在电子技术领域,主要从事物联网大数据和智能控制方面的研究工作;在现代农业与光伏发电工程相结合的工程技术领域,主要从事农业光伏综合扶贫示范项目等大型工程示范项目的设计规划和技术服务工作。课题组的多项科技成果已实现转化,从照明控制与大飞机项目、电力电子与光伏逆变器项目,到农光互补与扶贫公益项目、碳中和下的新型储能项目,在产业化方面取得了瞩目成绩。╱ 研究领域 ╱储能设备监测技术、新能源技术研发[项目1] 锂离子电池的“健康诊断”和“寿命预测”方法╱ 项目背景 ╱锂离子电池在长期使用中会发生老化,具体表现为容量减少和阻抗增加,不但影响电池的充放电性能,而且会进一步影响用电器件的功能和任务完成度。因此,基于老化特征的锂离子电池容量估计方法一直是电池管理研究的热点。然而,由于采样设置不合理、电极材料有差异等因素,传统的老化特征提取方法存在精度有限、步骤复杂的缺陷。╱ 项目内容 ╱本项目是基于容量增量曲线特征的锂离子电池容量估计方法。课题组提出了一种基于特征匹配的迁移学习锂离子电池

-

走进实验室 | 复旦大学材料科学系 王珺教授课题组

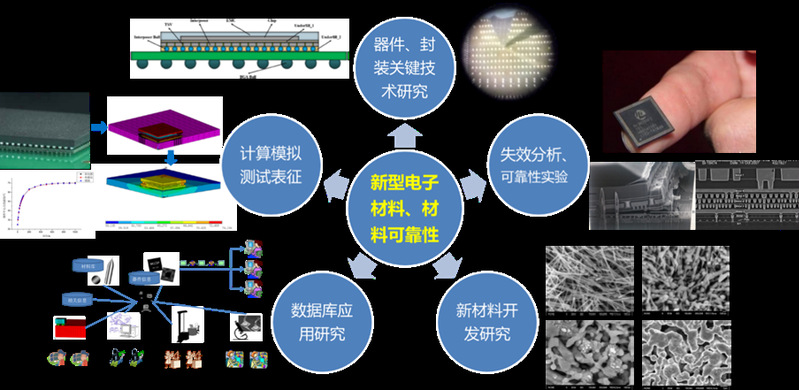

2024.01.17复旦大学材料科学系王珺教授课题组,主要研究方向为微电子封装可靠性、新型电子材料、材料测试表征等,包括先进微电子封装模拟仿真和可靠性设计、新材料开发研究、材料性能表征方法及材料失效分析、封装关键技术研究、电子封装可靠性数据库应用研究等。已发表90余篇SCI、 EI/ISTP及国内核心研究论文,已获授权十多项国内专利和三项软件著作权。╱ 研究领域 ╱微电子封装可靠性、新型电子材料、材料测试表征、可靠性实验[项目] 更“可靠”的电子封装可靠性研究╱ 项目背景 ╱微电子封装是将集成电路裸芯片组装为可实现特定功能的电子器件、电路模块和电子整机的制造技术。封装体具有保护芯片不受或少受外界环境的影响、实现芯片与外界的电气互连等功能。封装器件需要通过各种电、热、机械测试,确保器件的可靠性,使之具有稳定的、正常的功能。近年来,随着人工智能等新兴应用需求快速增长,一方面,消费电子等终端产品对设备需求越来越小型化,对应的芯片封装尺寸要求也越来越高;另一方面,5G、高性能运算、智能驾驶、AR/VR、物联网等对芯片的性能提出了更高的要求,对芯片封装密度要求也越来越高。这些新兴应用推动了先进封装迅速发展,例如多芯

-

走进实验室 | 复旦大学材料科学系王飞研究员课题组

2023.12.12材料科学系王飞研究员课题组,主要研究方向为高比能高安全新型电池的电解质开发及机理研究,包括高电压水系电池及相关电解液体系、锌基可充二次电池及相关电解液、高安全性有机锂\钠离子电池电解液,固态电解质等。╱ 研究领域 ╱新型电池的电解质开发[项目1]高性能中性锌空气电池╱ 项目背景 ╱锌空气电池具有高理论能量密度、高安全性的优点,是一种具有前景的储能技术。然而,传统的锌空气电池采用高浓度碱性溶液作为电解液,在使用过程中电解液会发生碳酸化,形成的碱金属碳酸盐或亚碳酸盐会对阴极产生损坏,从而影响电池的使用寿命和供电能力。╱ 项目内容 ╱本项目是能量密度更高、寿命更长、成本更低的新型中性锌空气电池。课题组开创了2电子反应锌空气电池的全新机制,自主设计了聚合物电解质的组分,得到中性的聚合物电解质,避免了传统碱性锌空气的副反应损伤阴极的问题,从而降低了电池的自放电效应,提高了电池的能量密度和使用寿命。本项目锌空气电池负极的锌负极利用率提升至83%以上,电池能量密度达470Wh/kg,成本仅约0.1元/ Wh。本项目技术已申请中国发明专利。使用Zn(OTf)2与ZnSO4电解液的锌空气电池电化学性能、

-

走进实验室 | 复旦大学环境科学与工程系张立武教授课题组

2023.12.05环境科学与工程系张立武教授课题组,主要研究方向为环境化学、大气污染控制、单颗粒拉曼检测及新污染物的检测。近年来在环境颗粒污染物检测及成像方面开展了持续研究,包括实现了单颗粒气溶胶三维化学成分及混合状态的受激拉曼成像(Small Methods , 2019, 1900600)、单颗粒气溶胶的表面增强拉曼检测(EST,2017, 51, 6260;Analytical Chemistry, 2019, 91, 21: 13647)及纳米塑料的表面增强拉曼检测(EST,2020, 54: 15594)等。╱ 研究领域 ╱环境新污染物检测技术╱ 项目名称 ╱找出健康“隐形杀手”:微纳塑料新型检测技术╱ 项目背景 ╱微纳塑料(MNPs)是直径小于5mm的微塑料(MPs)和小于1000 nm的纳米塑料(NPs)的统称。微纳塑料容易在水环境或动植物体内蓄积,比普通塑料更易穿过生物屏障进入人体,导致人体生物组织功能的障碍和损伤,是威胁人类健康、破坏生态系统和摧残生物多样性的“隐形杀手”。因此,对微纳塑料检测技术的研发迫在眉睫。╱ 项目内容 ╱本项目是基于拉曼光谱技术的微纳塑料的新型检测方法。课题组自

-

走进实验室 | 复旦大学环境科学与工程系李庆教授课题组

2023.11.22走进复旦大学环境科学与工程系李庆教授课题组复旦大学环境科学与工程系李庆教授实验室,围绕燃烧与环境主题开展交叉学科研究,主要研究燃烧源气溶胶的形成、演化及其环境/健康效应。已开发工业烟气的可凝结颗粒物的在线监测技术;建立了气溶胶关键组分指纹图谱的分析方法;阐明了燃烧过程与气溶胶关键毒性化学组分之间的内在形成关系;发展出以削减PM2.5健康风险为导向的大气污染源防治方案。╱ 研究领域 ╱大气污染防治,烟气监测技术╱ 项目名称 ╱大气污染精准治理关键技术:工业烟气可凝结颗粒物在线监测╱ 项目背景 ╱工业燃料燃烧释放大量燃烧副产物到大气中,导致PM2.5浓度快速上升。由于可凝结颗粒物(CPM)在烟气排放到大气后才发生凝结成核过程,导致现有污染控制设备难以去除CPM,成为超低排放背景下PM2.5超标的主要原因。广泛使用的美国环保署推荐的Method 202离线测量方法存在着现场操作复杂、分析结果滞后且受到SO2气体干扰等问题,难以实现对烟气中CPM的精确实时监测。因此,亟需新的有效监测方法解决这一前沿技术难题。╱ 项目内容 ╱本项目研制了用于工业烟气CPM在线监测的装置,实现了高精度的在线监测和

-

走进实验室 | 复旦大学环境科学与工程系李想教授课题组

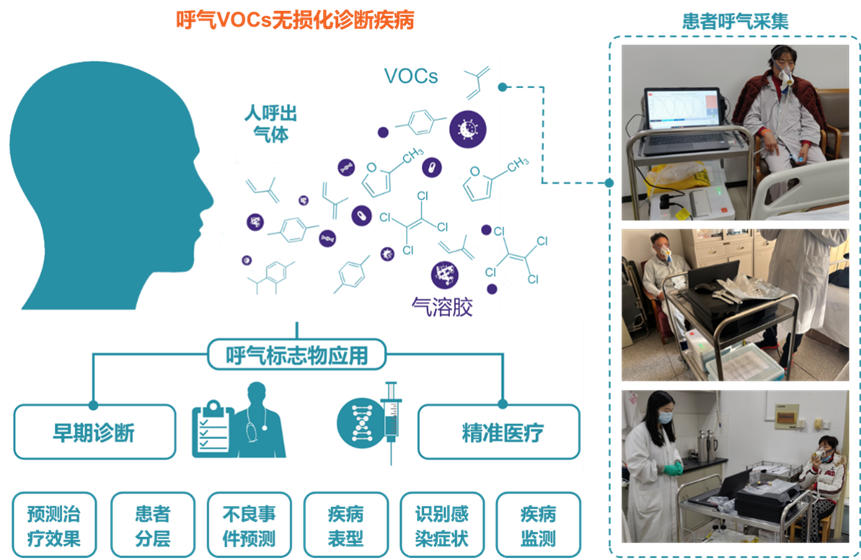

2023.11.08复旦大学环境科学与工程系李想教授课题组,主要研究内容为大气VOCs(挥发性有机物)及相关仪器分析,基于VOCs直接观测和动力学模拟等研究手段,关注典型城市环境中大气VOCs的来源和转化以及相应大气化学机理的探索,致力于从化学的角度阐释区域大气O3与PM2.5复合污染的形成机理,为区域二次污染防控提供科技支撑。进一步拓展气质联用技术分析人呼出气中痕量VOCs生物标志物筛查新方法,构建呼气VOCs与人体肠胃道、脑肿瘤和代谢疾病的关联,推进其在疾病无损诊断、环境健康等研究中转化应用。╱ 研究领域 ╱人呼气VOCs在疾病无损化诊断中的应用研究╱ 项目名称 ╱疾病早期筛查技术:人呼气VOCs无损化诊断╱ 项目背景 ╱人呼出的气体中包含成百上千种痕量VOCs,源于体内的细胞代谢或菌群释放,携带丰富的生物信息,能够指示机体新陈代谢和疾病相关过程。通过检测人呼气VOCs中的特殊成分,可以开发无损、高效、经济的疾病早期筛查技术。目前人呼气VOCs采样流程缺乏标准、采样条件缺乏规范、样本难以获取等因素严重限制了VOCs生物标志物在临床研究中的大规模应用。此外,采集到的VOCs分内源和外源两种,大部分研究不

-

走进实验室 | 复旦大学化学系张凡教授课题组

2023.10.17复旦大学化学系张凡教授课题组,集合了研发、制造、应用等多类型人才,主要从事生物纳米技术及生物分析、药物储存与释放,体内与体外生物医学成像分析等相关研究,研究方向包括:近红外荧光探针设计、制备及生物官能化修饰;体外荧光成像分析、生物传感及体外/活体荧光时间分辨;活体光学成像分析、设备设计与搭建等。张凡教授是美国生物医学工程学会会士,英国皇家化学会会士,国家杰出青年基金获得者,发表SCI论文100余篇,他引20000余次,累计超过30篇论文入选ESI高被引论文,2018-2021入选全球高被引学者,获得了科学探索奖和上海市自然科学一等奖等奖励。╱ 研究领域 ╱近红外多重成像分析、近红外数字荧光编码检测[项目1]透视人体健康的新技术:近红外光化学探针用于生物医学诊断╱ 项目背景 ╱生物医学荧光成像技术由于具有非侵入性、实时性、所需样品量少等优点,在临床医学诊断以及手术导航中具有良好的应用前景。然而,目前荧光成像技术面临背景荧光干扰严重、成像穿透深度较浅、多重成像分析精度较低等挑战。╱ 项目内容 ╱本项目是创新性的近红外光化学探针技术。课题组利用近红外光波穿透性强的原理,对近红外有机分子进行探

-

走进实验室 | 复旦大学化学系乔亮研究员课题组

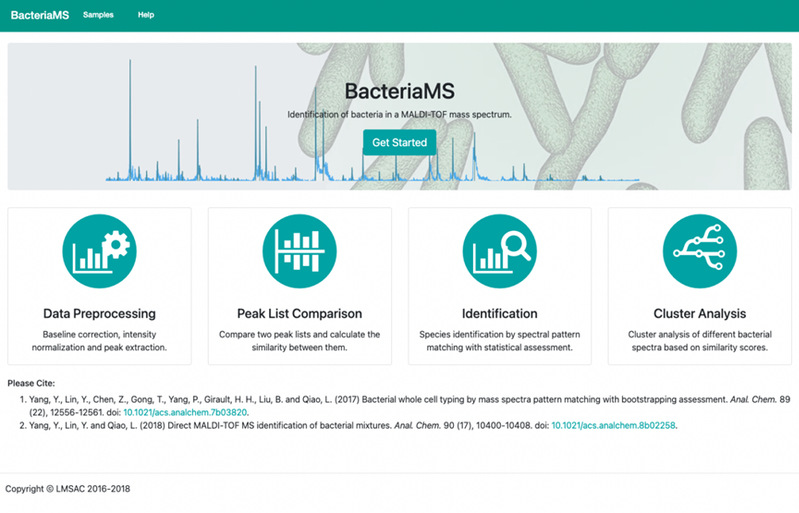

2023.10.11复旦大学化学系乔亮研究员课题组,致力于基于质谱的生命分析新方法、新技术研究,包括新型大气压原位离子化技术—静电喷雾离子化(ESTASI)、质谱数据解析新算法、微流控芯片-质谱联用技术。上述技术主要用于微生物鉴定、分型、耐药性研究;微生物与人源细胞相互作用研究;微生物代谢组研究;以及微生物基因蛋白质组研究。╱ 研究领域 ╱生物质谱技术、微生物检测技术项目名称:微生物无处遁形——灵敏、高效、快速的微生物鉴定平台╱ 项目背景 ╱病原微生物可以引起多种疾病,严重威胁公共卫生和人类生命健康安全。然而,传统的微生物检测鉴定依赖于细菌培养的生化实验,采样后须进行2-3天培养才能进行检测,耗时长、成本高,且可能存在假阴/阳性。近年来虽然出现了商业化的快速细菌检测系统,但仅能做到物种鉴定,无法确定耐药性,也无法同时检测混合菌,且系统往往不具有兼容性。因此,开发灵敏的、高效的微生物检测方法对于食品安全和临床诊断等需求至关重要。╱ 项目内容 ╱本项目是基于MALDI-TOF质谱仪的微生物检测方法和鉴定平台,在富集、检测、鉴定环节均具有突破性进展。课题组自主研发了微流控装置,通过增加混合率,实现高通量、自动化

-

走进实验室 | 复旦大学材料科学系梅永丰教授课题组

2023.09.20复旦大学材料科学系梅永丰教授课题组,主要研究方向包括:薄膜材料与沉积技术、微纳加工与半导体工艺、新型电子技术(柔性、瞬态、重构等)、微纳机器人、微腔光子学等。研究成果应用于纳米机器人、柔性电子、光电子和纳米光子学的先进纳米结构材料和器件,取得了诸多国际领先的原创性突破性成绩。课题组至今已经发表了300多篇期刊论文,并拥有超过30项专利及专利申请。╱ 研究领域 ╱先进纳米结构材料和器件╱ 项目名称 ╱基于金属钯纳米薄膜的光学氢气检测技术╱ 项目背景 ╱氢气传感器是一种适用于防爆场所要求的安全检测装置。其中,光学氢气传感是由光信号进行氢气探测,没有电流传输,安全性较高。然而,传统的光学氢气传感装置基于贵金属厚膜制备,成本高、响应慢、灵敏度低。╱ 项目内容 ╱本项目开发了基于金属钯超薄纳米薄膜的光学氢气传感器。课题组采用独特的薄膜材料与沉积技术制备出具有氢气刺激响应特性的卷曲组装触发器阵列芯片。该芯片对氢气的吸附与脱附能实现可见光透过率50%的变化。此外,课题组还将钯超薄纳米薄膜与柔性单晶硅纳米薄膜光电晶体管结合,利用钯超薄纳米薄膜透过率变化调控光电晶体管的沟道电流,从而实现了安全、高效、快

首页

首页 搜索

搜索