-

走进实验室 | 复旦大学化学系陈惠课题组

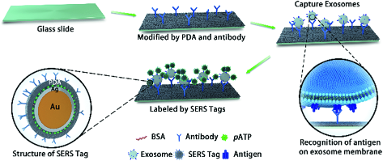

2025.02.20课题组负责人陈惠,复旦大学化学系副教授,博士生导师,上海浦江人才计划获得者。本课题组长期从事分析化学方面的科研工作,研究方向集中在生物传感器、疾病诊断、人工智能在分析化学中的应用等领域,主持国家自然科学基金仪器专项、重点项目和面上项目十余项、上海市生物医药支撑项目、上海市科委重点项目、上海市浦江人才计划和上海市自然科学基金等项目。【项目一】肿瘤外泌体的高灵敏检测及应用项目背景: 肿瘤外泌体是由肿瘤细胞分泌的纳米级囊泡,直径约40-160纳米,外泌体携带的肿瘤特异性生物标志物有助于在早期阶段发现肿瘤,提升治愈率,因此在复杂样本中对外泌体的精准识别及其内涵分子的高灵敏度检测具有重要意义。项目内容: 在肿瘤外泌体精准识别上,课题组研发出双功能聚多巴胺修饰SERS传感界面,识别单个外泌体仅需2uL样本,解决了复杂样本中外泌体分离效率低的问题;在内涵分子分析上,课题组通过等离子体共振增强和基因编辑策略实现外泌体蛋白质和核酸的定量检测;在可视化检测上,课题组发展级联信号放大策略实现可视化检测,信号放大倍数21倍,解决了可视化检测灵敏度低的问题。临床验证显示,该方法可用于胰腺癌病

-

走进实验室 | 复旦大学信息科学与工程学院刘克富课题组

2025.01.02复旦大学信息科学与工程学院刘克富课题组介绍课题组负责人刘克富,信息科学与工程学院教授、博导,曾历任华中科技大学教授,英国Strathclyde大学访问学者,2006年引进复旦大学至今。现任中国核学会脉冲功率分委会常务理事、中国电源学会特种电源专委会常务理事。先后多次承担国家自然科学基金,在国内外权威刊物发表论文100余篇,授权和受理专利30余项。课题组团队教授1人,副教授2人,博士后1人,博士和硕士研究生12人,团队长期围绕脉冲功率、高功率电子学、电磁生物医学等方向开展研究。项目介绍:固态脉冲功率技术及相关应用项目背景:固态脉冲功率技术是一种把能量在一定时间宽度上进行压缩并瞬间高功率释放的电物理技术,本质是时域上精确控制能量输出的一种方式,在液体食品灭菌、能源控制、大科学装备以及国防科技领域具有广泛应用前景。项目内容:(1)激光雷达探测与成像技术本项目团队基于自适应门控调节的iToF动态探测技术和SoC架构的三维图像高速处理技术,研制开发了可远距离探测成像的高功率激光雷达,设备具备更宽的动态探测范围(~100m)、更高的信噪比及更低的功耗等性能优势,且激光雷达在智慧交通、三维测量以及实

-

走进实验室 | 复旦大学信息科学与工程学院 孙允陆课题组

2024.12.20课题组负责人孙允陆,复旦大学信息科学与工程学院青年研究员,聚焦激光微纳加工等激光应用技术,以第一或通讯作者发表Nature Communications(2篇),Light: Science Applications (封面),Advanced Materials (卷首),Angewandte Chemie International Edition (内封/highlighted/热点文章),Advanced Science (背封),Materials Horizons (内封)等顶尖SCI论文。课题组研究方向兼顾前沿性和应用性,包括①激光微纳加工新机制、新方法、新设备;②半导体和集成电路制造中的激光微纳加工;③激光医学和仿生光(子)学中的激光微纳加工;④微纳光子/电子器件辅助的图像化传感检测。项目名称:面向工业4.0时代的超快激光微纳加工技术项目背景:工业4.0时代的到来对材料性能的要求日益提升,特别是那些应用于极端环境下的难加工金属,如金属玻璃、高熵合金、高温合金等,它们因具有高强度、高硬度、耐腐蚀性等优异特性而被广泛青睐。然而,这些材料的复杂性也给加工制造带来了前所未有的

-

走进实验室 | 复旦大学脑科学转化研究院李博课题组

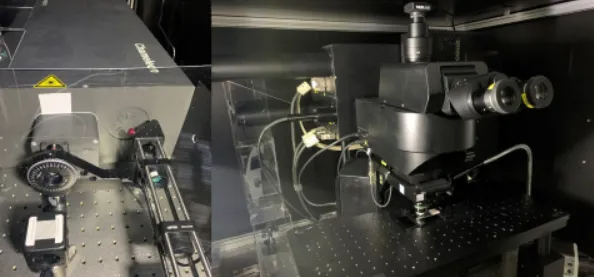

2024.12.17课题组负责人李博,复旦大学脑科学转化研究院研究员,博士生导师,国家优青、上海市求索杰出青年、青年东方学者、海外高层次引进人才。在Nature Methods等国际权威期刊发表论文28篇,曾获美国光学学会和相关公司颁发的奖项2020 Bernard J. Couillaud Prize。李博课题组聚焦双光子和三光子显微镜的技术研发,以及它们在大脑神经环路结构和功能上的应用研究。课题组拥有物理、工程和神经生物学方向的专家,已搭建了很多大型前沿科学技术设备,在光、电、软件、生物多个领域具有扎实的基础积累,致力于开发光学成像技术,并应用于模型动物(如小鼠)的神经科学研究。项目介绍:“超大视场”双光子显微镜和“深层高稳定”三光子显微镜项目背景:多光子荧光显微镜作为一种突破性的光学成像技术,已在活体生物研究中取得了显著进展。双光子显微镜通过非线性光学克服了生物组织中的光散射,实现了深层组织的高分辨率成像,推动了神经科学和肿瘤学等领域的重大科学发现。另一方面,三光子显微镜作为新兴技术,能够通过更长波长的激发光实现更深层的成像,尤其在复杂生物组织的深层成像中展现出广泛的应用潜力。然而,现在市场上的多光

-

走进实验室 | 复旦大学基础医学院刘超课题组

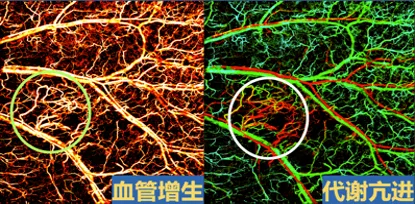

2024.12.09课题组负责人刘超,复旦大学基础医学院数字医学研究中心青年副研究员、复旦大学义乌研究院副研究员(双聘),国家教育部海外引进人才、上海市领军人才(海外)、上海市浦江人才。主要研究领域为生物医学光子学,尤其是光声成像技术与仪器,并开展转移转化工作,以第一作者/通讯作者身份在Light Sci. Appl.、Adv. Photonics等期刊上发表论文10余篇,授权美国发明专利1项;近年来主持国家自然科学基金等国家及省部级项目5项;2022年获日内瓦国际发明展金奖;2023年获科技部主办浦江创新论坛青年先锋称号;目前担任中国光学学会生物医学光子学专委会青年委员、中国计算机学会数字医学分会专委,以及BME Frontiers、Photonix Life等学术性期刊编委。团队研究方向紧密联系基础和临床,从生物医学影像学出发,结合人工智能实现数据驱动,研制光声/超声智能成像技术与仪器,并围绕脑科学、肿瘤学、神经学开展基础研究和转化应用。项目介绍:早期肿瘤筛查系统--多指标光声成像关键技术与应用项目背景:癌症早期通常会伴随血管增生、代谢亢进、循环肿瘤细胞、血管形态学畸变等生理指标改变的症状,传统影像筛

-

走进实验室 | 复旦大学工程与应用技术研究院姚其课题组

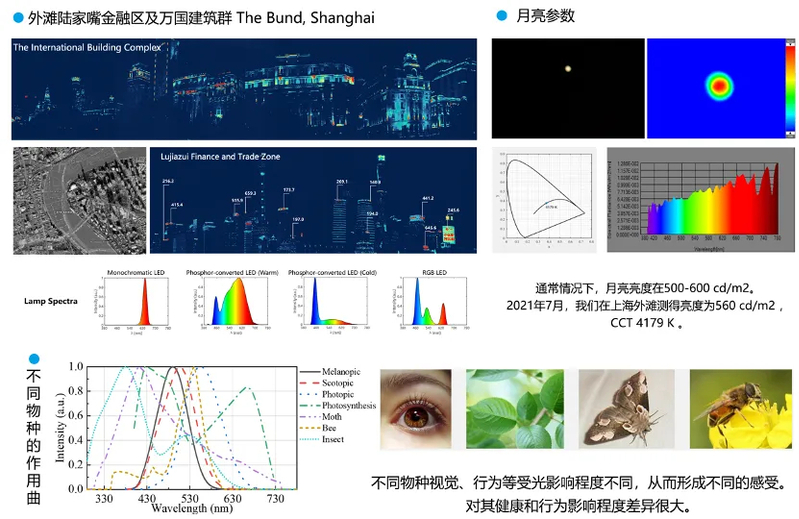

2024.12.05课题组负责人姚其,复旦大学工程与应用技术研究院副研究员,博士生导师,主要专注基于多光谱技术的光健康、光医疗、光污染方向交叉学科研究,担任广东省高层次人才评审专家中国照明学会国际交流分部委,主持国家自然科学基金项目2项,广东省自然科学基金项目、深圳市项目及各类横向项目20余项,包括与多家头部企业的合作研究。光谱加课题组聚焦应用光谱技术,探索与视觉光学紧密相关的光健康、光医疗应用,落地于多赛道应用场景,包括通用照明、显示照明、汽车照明、光医疗应用等方向,形成评测、优化及场景应用的光智慧生态闭环成果。发表论文70余篇,授权中国专利约40项,美国专利4项,申请PCT 1项。项目介绍:应用光谱技术产业化:开启光健康、光医疗、光环境的光明未来项目背景:应用光谱技术是研究可见光波段为主的光的应用性技术,是光健康、光医疗的核心技术,在照明、显示、VR/AR、光医疗等相关领域扮演极为重要的角色。人对光的本质诉求是健康、舒适、自然,前沿的应用光谱技术,可以实现像素级精准和光剂量级精准,提升光效降低能耗的同时提升光健康特性,将推动与应用光谱相关的多赛道技术维度提升和产业发展。项目内容:本项目团队聚焦核心的光

-

走进实验室 | 信息科学与工程学院余建军教授课题组

2024.11.29课题组负责人余建军,复旦大学信息科学与工程学院教授、博导,国家高层次人才、教育部长江特聘教授、国家杰出青年基金获得者、美国光学学会会士(OSA Fellow)、IEEE国际电子技术与信息科学工程师的学会会士(IEEE Fellow);获得中国光学工程学会科技进步一等奖、江苏省科技进步一等奖、教育部自然科学奖二等奖(三次)。在本领域高水平期刊上共发表1000余篇论文,连续4年入选思唯尔(Elsevier)“中国高被引学者”。团队长期从事高速光纤通信技术、毫米波通信和太赫兹通信技术等方面的研究,在大容量光通信和超高速太赫兹智能通信感知领域,屡创佳绩,创造多项传输速率和距离世界记录,以post-deadline paper(PDP)形式连续在国际光通信顶级会议OFC和ECOC上发表相关先进成果。项目介绍:开启6G时代:宽带太赫兹通信技术项目背景:随着6G时代引领全球通信技术的发展,太赫兹通信以其更高速、更大容量和更安全的数据传输的优势,成为关键技术之一。6G太赫兹通信的必要性不仅体现在提升科技竞争力、推动经济转型、满足社会需求、加强科研与人才培养等多个方面,也是响应国家高质量发展战略、实现科

-

走进实验室 | 复旦大学材料科学系梅永丰课题组②

2024.11.19课题组负责人梅永丰,复旦大学材料科学系副系主任、教授、博导,获国家科技创新领军人才、国家优秀青年科学基金、教育部青年长江学者、教育部新世纪优秀人才、上海东方英才领军、上海市优秀学术带头人、上海市曙光学者等。曾获欧洲材料学会青年科学家奖、德国莱布尼茨学会固体与材料研究所研究奖、中国材料研究学会科学技术基础研究一等奖和科技进步一等奖、中国半导体十大研究进展提名奖等。担任中国材料研究学会理事,中国微米纳米技术学会微纳执行器与微系统分会理事,中国科学技术协会第十次全国代表大会代表。课题组重点研究用于纳米机器人、柔性电子、光电子和纳米光子学的先进纳米结构材料和器件;在纳米膜材料方面做出了重大贡献,这些材料具有自支撑、卷曲和起皱的形式,有助于多学科领域的创新发展,例如,气泡推进微型/纳米机器人、管状光学微腔、管状红外光电探测器、智能数字尘埃、生物激发的可重构设备和驱动感应智能传感器等。项目介绍:随身携带的光谱实验室:智能化、高精度、便携式微型光谱仪项目背景:光谱仪通过测量物质对特定波长光的吸收、散射或发射情况,可识别和定量分析物质的组成,在医疗健康、环境检测、食品安全等领域具备广泛的应用。其中,微

-

走进实验室 | 复旦大学信息科学与工程学院徐敏课题组

2024.11.12课题组负责人徐敏,复旦大学信息科学与工程学院教授、博士生导师,专注于复杂曲面测量与评定、精密光学制造的加工检测一体化等领域,担任中国光学工程学会常务理事、中国工程物理研究院超精密制造重点实验室学术委员等任职,荣获教育部科技进步奖等奖项。课题组专注于复杂曲面、微纳结构等高性能光学元件的精密加工、检测与集成技术研究,攻克了光刻机方镜、双模整流罩、高陡度轮廓测量等一系列核心光学元件和装备的卡脖子关键技术,在Optics Letters、Light: Science and Applications、Optics Express、IJEM等国际期刊发表多篇论文。目前课题组有教职工13人,其中校聘兼职院士2人,研究生91人。项目介绍:高性能轮廓测量仪器:高陡度内轮廓光学测量仪项目背景:以整流罩为代表的高陡度曲面构件,被广泛应用于航空航天、高端装备、精密物理实验、船舶动力等尖端行业领域,其内表面轮廓的精准测量与表征是影响工件使用性能的关键因素。相关检测设备被国外限制进口,因此,设计、研制国产化、高性能、低成本的轮廓光学测量仪具有重要的科学价值和市场空间。项目内容:本项目团队基于科学仪器高性能制造理

首页

首页 搜索

搜索