-

走进实验室 | 复旦大学计算与智能创新学院叶广楠课题组

2025.11.20课题组负责人叶广楠,复旦大学计算与智能创新学院院长助理,研究员,博士生导师,国家重点研发计划首席科学家,国家级青年人才计划入选者,上海市领军人才。博士毕业于美国哥伦比亚大学,曾就职于美国IBM沃森研究院、美国ATT多媒体实验室、日本NEC北美智能研究院等多家世界著名人工智能研究机构。主要研究领域为金融科技、图模型算法、多模态特征融合、计算机视觉等。主持国家重点研发计划,国家自然科学基金优秀青年科学基金,参与中国工程院战略研究与咨询项目。曾任美国沃森研究院金融风险与检测领域的首席专家和全球负责人,领导了IBM 全球7个不同地区的相关科研部门的30多位研究人员,开发了IBM 在智能金融领域首个金融风险检测云服务系统,并与多家世界知名的银行和金融机构开展了广泛的项目合作,如日本Mizuho 银行中国银行纽约分行、美国银行、荷兰ING银行、加拿大养老基金等。 项目介绍:多智能体金融文档协同编写与解析方案:研报与招股书双场景创新实践 项目背景:随着金融与科技融合进入AI深度赋能阶段,金融文档处理的专业性、时效性与合规性需求日益凸显。一方面,券商、基金公司等机构需频繁产出行业研报,传统模式

-

走进实验室 | 复旦大学生物医学工程与技术创新学院王盛章课题组

2025.10.21课题组负责人王盛章,复旦大学生物医学工程与技术创新学院教授、博士生导师。现任复旦大学生物力学研究所所长,上海市生物医学工程学会生物力学专委会主任委员,中国力学学会生物力学专委会委员,中国生物材料学会材料生物力学分会委员,上海市医学会数字医学分会委员。 主要从事心脑血管疾病的生物力学及植介入器械研究,在心脑血管疾病及植介入器械的建模仿真、颅内动脉瘤介入治疗的手术规划、心脏瓣膜相关的手术规划等方面成果丰硕。已发表学术论文100余篇,主编教材和专著3部;主持国家自然科学基金4项,承担科技部重点研发计划、工信部揭榜挂帅项目、医疗器械企业技术开发与技术服务项目等数十项。曾荣获教育部科技进步二等奖。 项目介绍:新一代高性能聚合物人工心脏瓣膜 项目背景:在人工心脏瓣膜领域,生物瓣使用寿命仅有10-15年、易发生钙化等缺陷;而机械瓣需要长期抗凝治疗,给患者带来诸多不便和潜在风险。高分子材料制作的人工心脏瓣膜具备加工制造方便、成本低廉、生物相容性好、抗疲劳性能优异等特性。高分子材料凭借其独特的优势,成为全世界人工心脏瓣膜研发的新兴方向,被认为是下一代人工心脏瓣膜。本项目聚焦于基于聚氨酯材料的高

-

走进实验室 | 复旦大学生物医学工程与技术创新学院陈欣荣课题组

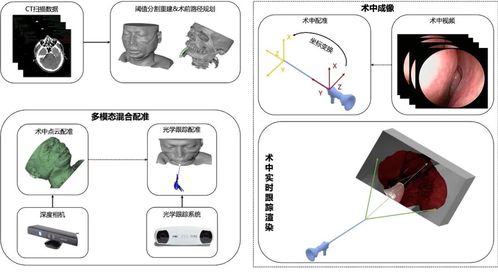

2025.10.11复旦大学生物医学工程与技术创新学院陈欣荣课题组介绍 陈欣荣,青年研究员,中华医学会数字医学专科分会委员、计算机学会数字医学分会执行委员、(国家)视觉与听觉健康产业技术创新联盟理事会理事、中国医疗器械行业协会视觉与听觉健康产业技术分会理事,上海医学会数字医学专科分会副主任委员。长期从事计算机辅助手术与手术机器人、脑机接口等关键技术研究,并实现多款产品的产业化。 主持国家级课题3项、省部级课题含重点课题4项,地区重点项目4项,横向课题及开放课题3项,参与国家重点科研项目3项。近5年,以第一作者/通讯作者发表国际期刊与顶级会议论文60余篇,申请发明专利20项,授权国际/国内发明专利8项,授权软件著作权12项,主编Springer等出版专著2部,参编1部,获中国国防工业企业管理创新成果二等奖等奖项。 项目介绍:智能导航手术机器人系统 项目背景:当前,机器人辅助手术行业正处在高速发展与深刻变革的时期,技术日趋成熟,应用场景多元化,市场竞争全球化,并朝着更高程度的智能化和远程化迈进。机器人定位精度高,稳定性强,并且不会出现疲劳抖动的现象。通过结合扩展现实等技术,可将重建的虚拟图像叠加于真实

-

走进实验室 | 复旦大学类脑智能科学与技术研究院 曾太平类脑智能机器人课题组

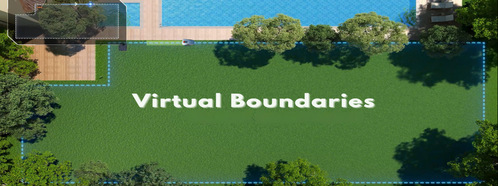

2025.09.24复旦大学类脑智能科学与技术研究院曾太平类脑智能机器人课题组介绍曾太平,青年研究员,博士生导师。于中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室获得博士学位,曾任日本东京大学特任研究员。长期致力于脑科学、智能与机器人学的交叉融合研究,旨在从空间导航、记忆、学习、决策、运动的角度,结合计算、机器人、神经和行为的方法,解析大脑空间认知的神经计算机制,构建具有人类空间智能水平的机器人系统。在空间认知理论方面,提出了空间导航几何编码理论和全局一致空间编码理论;在类脑智能机器人方面,研发了面向大尺度场景的神经贝叶斯融合机器人导航算法。研究成果发表于国际权威期刊Progress in Neurobiology、Neural Networks、IEEE RA-L(ICRA/IROS)等,并获得多项机器人技术发明专利授权;入选国家、上海市海外高层次人才引进计划青年项目及复旦新工科人才计划,获日本学术振兴会(JSPS)、日本文部科学省(MEXT)的支持;研究成果得到了中国科学报、科学网、学习强国、中国科学院科研进展等媒体报道转发。╱ 项目介绍 ╱基于类脑智能的无边界视觉割草机器人系统╱ 项目背景 ╱传统

-

走进实验室 | 复旦大学智能材料与未来能源创新学院晁栋梁课题组

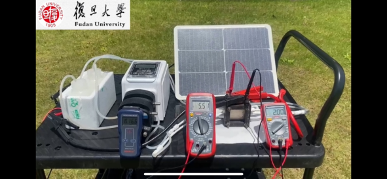

2025.05.18课题组负责人晁栋梁,智能材料与未来能源创新学院教授、博士生导师、水系电池研究中心执行主任、国家级和上海市海外高层次引进人才、上海市曙光学者。主持国家自然科学基金青年/面上/联合重点项目、科技部国家重点研发计划课题等。发表专著1部,论文150余篇,1/3以上入选ESI高被引论文,引用29,000余次,H指数85。曾获得EES Lectureship、上海市科技青年35人引领计划、《麻省理工科技评论》科技创新35人、科睿唯安高被引科学家(2020-2024年)、中国电化学青年奖、USERN Prize Laureate、澳大利亚研究理事会优秀青年、澳大利亚研究新星等奖项。 课题组主要研究领域集中在水系电化学基础与应用研究,结合功能介孔材料的可控合成,新型多电子反应活性材料的创制,深入研究电化学储能机理,结合高通量实验与理论模拟计算,实现新型高比能长寿命水系电池器件化及应用。图1 复旦大学晁栋梁教授团队(eAB:Energetic Aqueous Battery)成员项目介绍:本征安全、高比能、长寿命的水系电池技术项目背景:水系电池以不可燃水性电解液为核心,彻底规避热失控隐患,其具有

-

走进实验室 | 复旦大学智能机器人与先进制造创新学院张树宇课题组

2025.04.30课题组负责人张树宇,智能机器人与先进制造创新学院副研究员,光伏科学与技术全国重点实验室成员,上海市照明协会国际交流委员会委员。承担中央军委科技委国防科技创新特区项目、国家自然科学基金委项目、科技部国家重点研发计划、上海市科委“科技创新行动计划”基础研究领域项目、上海市青年科技英才扬帆计划等课题与人才项目,授权发明专利9项,发表SCI论文60余篇,包括多篇封面论文、邀请论文和ESI 1%高被引论文。 团队的研究方向为AEM电解水制氢催化剂电极的研发及量产技术。项目介绍:大功率AEM电解水制氢技术项目背景: 氢能能够实现化工脱碳和绿电消纳,是推进新质生产力发展、助力双碳目标实现的重要抓手。可再生能源电解水制氢(即绿氢)是零碳排放的制氢手段,包括碱水制氢、PEM制氢、AEM制氢等方式。 电解水制氢技术在向大功率、低能耗、低成本、高动态响应方向发展。在该趋势下,AEM制氢技术相较于传统的碱水制氢能有更高的功率密度和更快的动态响应,还能解决氧中氢安全问题;同时,AEM技术又能避免PEM技术中使用贵金属导致高成本的问题,是近两年快速发展的技术路线。项目内容: 课题组围绕工业级电

-

走进实验室 | 复旦大学未来信息创新学院詹义强课题组

2025.04.25课题组负责人詹义强,未来信息创新学院教授,现担任上海市电子学会理事会理事、中国电子学会空间电子专委会常务委员、中国材料研究学会太阳能材料专委会委员、中国感光学会光电材料与器件专业委员会委员。主要研究方向是半导体光电子、智能传感系统,在Science、Nat. Nano.、Joule、Adv. Mater.、EES.等国际顶级期刊上发表了大量高质量学术论文。 课题组的主要研究领域集中在太阳能电池、场效应晶体管、光电探测器等新型光电子器件领域,以新型有机无机杂化钙钛矿材料为载体,深入研究材料的光电转化机理,结合高通量实验与人工智能技术,制备高性能的光电器件。项目介绍:高通量钙钛矿薄膜制备与检测智能实验系统项目背景:硅基太阳能电池一直占据光伏市场主导地位,但钙钛矿电池具备高光电转化效率、柔性化等优势,将有望未来占据更高的市场份额。当前研究表明,钙钛矿薄膜的质量是钙钛矿光伏器件性能的主要决定因素,而钙钛矿薄膜制备流程的各个工艺参数,如前驱体组分、溶剂配比、添加剂种类、旋涂工艺、退火温度和环境温湿度等条件,都会影响钙钛矿薄膜的质量。复杂多变的工艺细节使得科研人员利用传统的试错法难以在短

-

走进实验室 | 复旦大学化学系熊焕明课题组

2025.04.21课题组负责人熊焕明,复旦大学化学系教授、博导,目前已在国际SCI刊物上发表第一作者和通讯作者论文100余篇,被引用12000多次,H指数50。申请了中国发明专利15项,已有10项获得授权。主持完成了多项国家自然科学基金、上海市自然科学基金和横向课题。现任Scientific Reports编委,中国材料研究学会碳点功能材料分会的委员。 团队的研究方向集中于功能型纳米材料的合成及应用,采用溶胶-凝胶法、水热-溶剂热法、高温煅烧法、超声化学法、微波消解法等技术合成了多种多样的纳米杂化材料,并把它们应用于生物标记、载药释放、荧光分析及电化学储能等方面。最近10年的研究工作聚焦于创新纳米材料——碳点。项目介绍:基于碳点合成技术的多功能改性蚕丝项目背景: 碳点是一类新兴的碳基纳米材料,通常指尺寸小于10纳米的碳纳米颗粒,主要由碳、氢、氧等元素构成,其内部通常是类石墨晶型的碳核,表面具有共价连接的各种有机分子基团。碳点兼具荧光特性、生物相容性、导电性和催化活性,制作原材料低廉,大量文献已表明碳点在照明、显示、催化、储能、生物、医疗等领域都有重要的应用前景。项目内容: 课题组自主研

-

走进实验室 | 复旦大学化学系刘玉普项目

2025.04.15刘玉普,复旦大学化学系青年副研究员,获人社部—全国博士后创新创业大赛金奖、浦江创新论坛青年先锋等荣誉,主要从事无机纳米材料以及功能介孔材料的合成与结构研究、介孔材料规模化制备与优化及放大、面向5G时代的新型有机-无机复合纳米材料的创制和应用,深入研究介孔材料在生物医药、美妆、绝热、5G电子封装、有机污染物检测和吸附等方面的应用。 刘玉普老师属于赵东元课题组,该课题组长期从事功能介孔材料的合成、功能化和应用研究,赵东元院士带领团队提出了单元分步组装机理,提出了“酸碱对”、“界面组装”理论,研发出热稳定、大孔径、高度有序的新型多功能“FDU(复旦)”系列介孔材料,在介孔分子筛结构、外貌控制及多相组装机理等方面形成独特见解。 目前课题组包括10余位固定研究人员,30余位博士后/博士生,团队近年正致力于将基础研究成果向产业化转化,特别是在催化剂、保温材料、5G电子等领域多家企业开展产业化合作,体现了“从0到1”基础研究与“从1到N”应用拓展的紧密结合。项目介绍:“双碳”趋势下介孔冷冻润滑油的创制及应用项目背景: 针对氟利昂等含氟和溴人工化合物质对臭氧层的破坏,在2007

首页

首页 搜索

搜索